港澳台及国际新冠疫情月报(第1期)

2022.11.16

简要概述

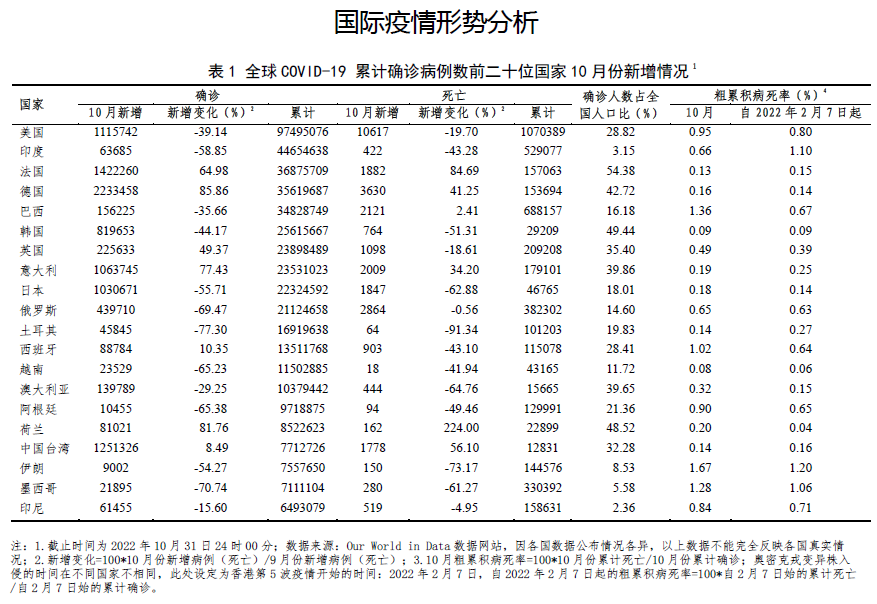

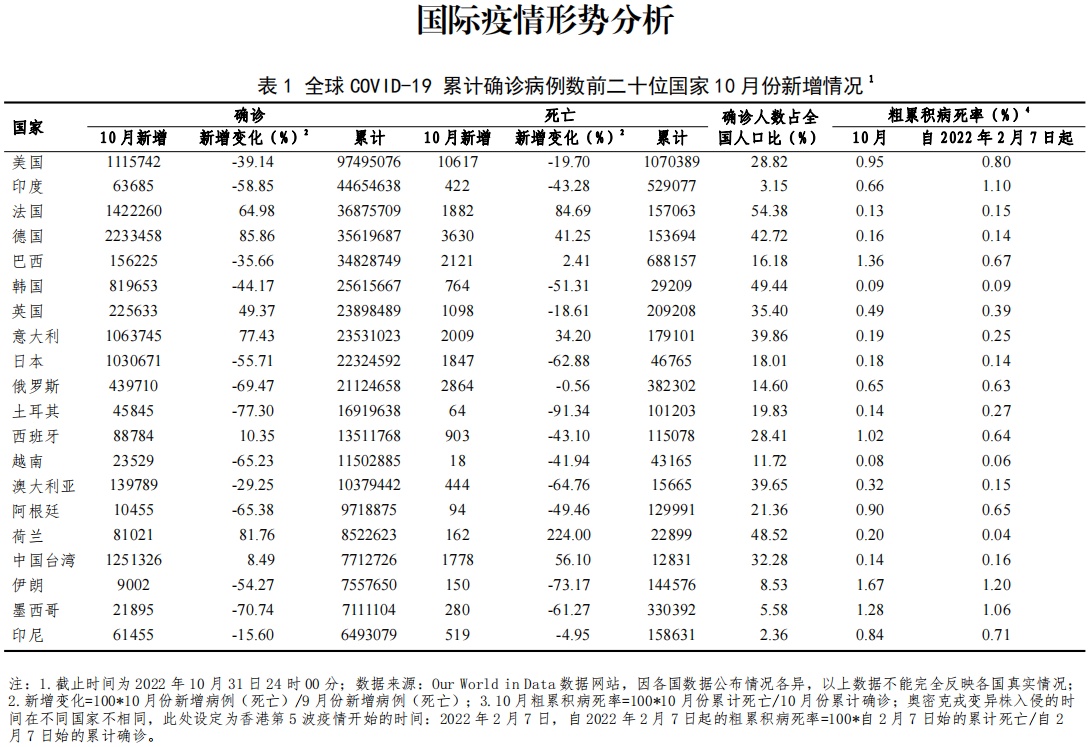

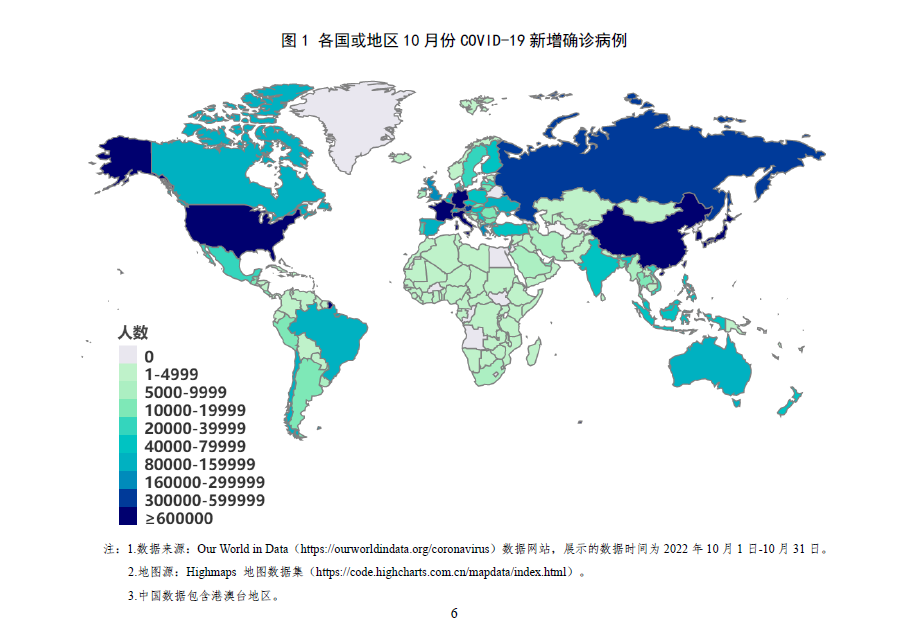

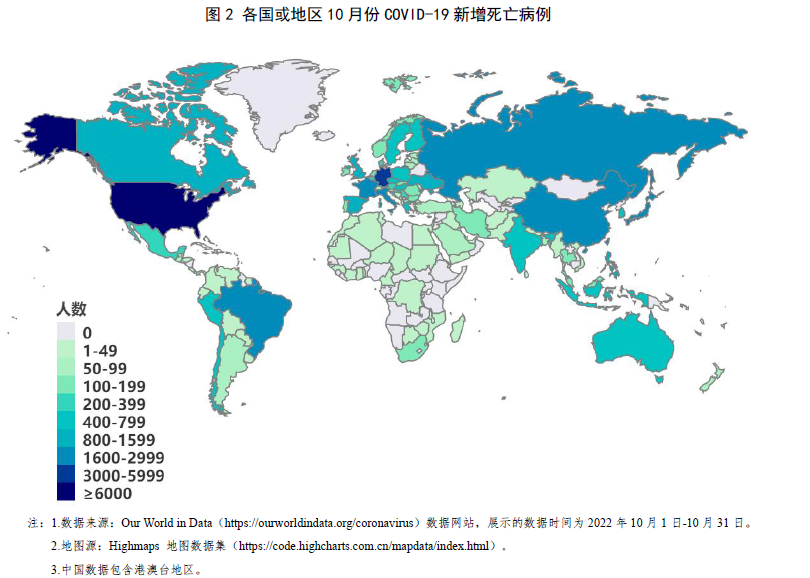

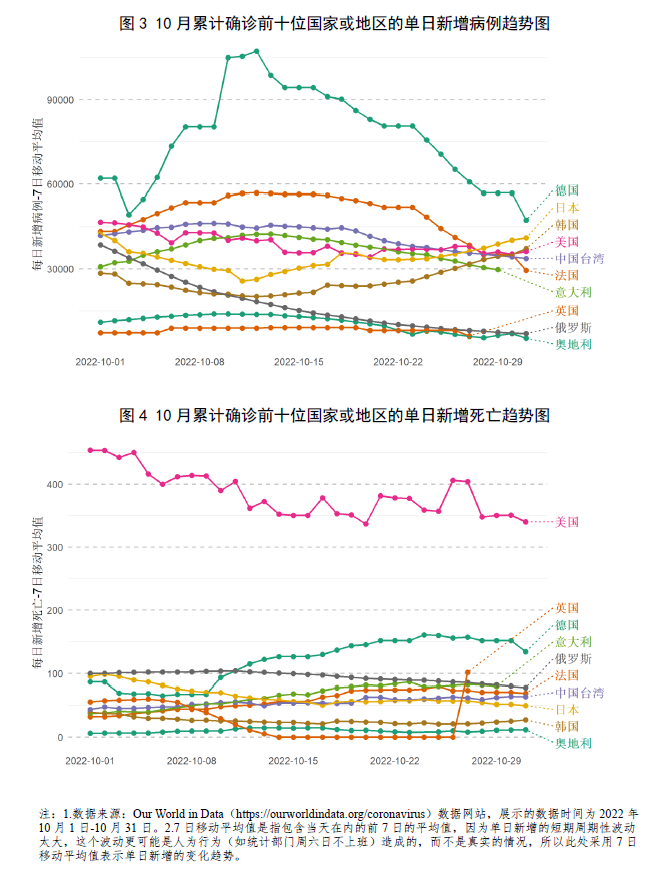

一、美洲、亚洲大部分国家新增病例数持续下降,欧洲多国疫情于10月份出现波动,10月下旬再次下降

(一)美洲大部分国家新增病例数持续下降。

美国、墨西哥、巴西、阿根廷等10月份新增病例数较9月份大幅下降(幅度>35%)。美国10月下旬日均新增病例数维持在3.5万例左右;自10月12日起,日均新增死亡数下降至400例以下。巴西日均新增病例数维持在6000例左右。墨西哥、哥伦比亚、阿根廷10月份日均新增病例数均为三位数;日均新增死亡数均为个位数。

(二)欧洲多国疫情出现反弹,10月下旬再次下降。

德国、法国、意大利、荷兰等10月份新增病例数(幅度>65%)和死亡数均大幅增加(幅度>34%)。德国、法国、意大利10月日均新增病例数均呈现上半月上升、下半月下降的趋势,日均新增病例数最高分别为10万余、5.6万、4.2万例。德国、法国、意大利10月日均新增死亡数缓慢上升,直至10月底方呈现缓慢下降趋势,但日均新增死亡数较10月初仍有增加。英国10月份新增病例数有所上升(49%),但新增死亡数有所下降(19%)。荷兰10月份日均新增病例数出现小波动(先缓慢增长后缓慢下降)。西班牙日均新增病例数10月下旬开始略有增加。俄罗斯日均新增病例数呈现持续、稳定的下降趋势,截至10月31日,日均新增病例数下降至7000例以下。

(三)亚洲大部分国家10月新增病例数和死亡数大幅减少。

日本、韩国、越南、印度等10月份新增病例数(幅度>44%)和死亡数(幅度>41%)均大幅下降。日本日均新增病例数已维持近2个月的持续下降趋势,至10月下旬维持在3.5万例左右;日均新增死亡数也呈现持续、缓慢下降的趋势。韩国10月新增病例数较9月下降了44%,下半月日均新增病例数略有上升,至10月31日达3.7万例。新加坡10月日均新增病例数先上升后又缓慢下降。越南、印度新增病例数持续下降,日均新增病例数已分别降至700余例、1000余例。印度尼西亚10月份新增病例数和死亡数均有所下降,但10月中旬起,日均新增病例数呈现缓慢上升趋势。

(四)香港特区日平均新增病例数平稳,港澳特区持续放宽防疫措施。

香港特区10月日平均新增病例数接近5000例,特区政府宣布实施“0+3”入境措施后,新冠阳性感染数小幅度增加;特区政府宣布从10月20日开始适度放宽社交距离措施;此外,将于11月起餐饮场所等地的营业和堂食时间限制;12岁及以上符合资格人士可接种复必泰“二价”疫苗。澳门特区调整由国外、香港特区、台湾地区入境人士健康管理措施;推出“核酸检测站信息地图”。台湾地区修订新冠重复感染定义及个案处置原则;入境人员免除居家检疫,改为7天“自主防疫”;核准复必泰与莫德纳“二价”疫苗作为12岁以上青少年及成人的第四剂疫苗使用。

二、新冠相关科研动态

(一)专家提出大流行预防策略和应对挑战的模式及建议。

(二)疫苗安全性评价相关动态。

1.BNT162b2疫苗在5岁以下儿童中的安全性评价。

2.mRNA-1273疫苗用于6个月至5岁儿童的安全性及免疫原性评估。

3.基于腺病毒的新冠疫苗引起血小板减少或血栓栓塞事件的风险评估。

(三)疫苗的有效性研究动态。

1.3剂新冠mRNA疫苗可以克服肝硬化患者的免疫失调及疫苗低反应性。

2.因新冠相关ARDS插管的患者完全接种疫苗与更低的病死率显著相关。

3.mRNA疫苗和腺病毒载体疫苗与因新冠肺炎入住ICU的风险显著降低相关。

(四)研究发现接种灭活疫苗后异源加强相比于同源加强对预防奥密克戎更有效。

(五)研究人员提出新型鼻腔免疫策略。

(六)新冠长期症状相关研究动态。

1.研究评估新冠长期症状者的运动功能是否下降及可能的机制。

2.研究探讨新冠长期症状的影响因素。

3.研究评估新冠急性期后后遗症(PASC)的临床特点。

(七)研究发现新冠治疗药物尼马曲韦-利托那韦与心血管疾病治疗药物联用会产生严重不良反应。

(八)研究发现重症新冠患者的免疫反应影响血压调节的机制。

(九)研究评估发现新冠感染后的医疗保健负担显著提高。

(十)研究人员绘制新冠在纽约的社区传播图谱。

(十一)研究显示奥密克戎BA.2严重程度低于BA.1和德尔塔。

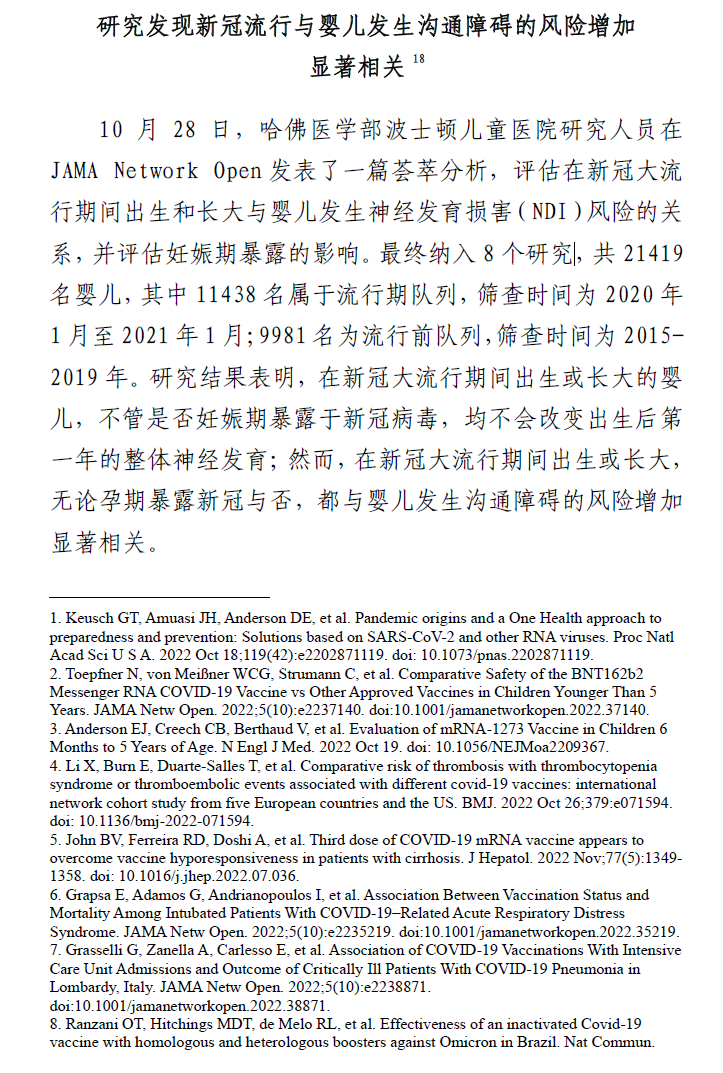

(十二)研究发现新冠流行与婴儿发生沟通障碍的风险增加显著相关。

COVID-19疫情动态观察及应对措施

美洲大部分国家新增病例数持续下降。美国、墨西哥、巴西、阿根廷等10月份新增病例数较9月份大幅下降(幅度>35%)。美国10月上半月日均新增病例数维持在4万例以上,下半月增长维持在3.5万例左右,较9月份下降了39%;自10月12日起,日均新增死亡数下降至400例以下;CDC估计,截至11月2日,美国80.2%的人至少接种了一剂新冠疫苗,68.5%的人完成了基础免疫;截至11月5日的这周,奥密克戎流行变异株以BA.5及其4个子谱系为主,BA.5约占病例数的39.2%,其子谱系BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.5.2.6约占47.4%,BA.4.6、BA.2.75、BA.2.75.2分别为9.5%、2.3%、1.3%。巴西日均新增病例数维持在6000例左右。墨西哥、哥伦比亚、阿根廷10月份日均新增病例数均为三位数;日均新增死亡数均为个位数。

欧洲多国疫情短暂反弹,10月下旬再次下降。德国、法国、意大利、英国、荷兰等10月份新增病例数大幅增加(幅度>65%),德国、法国、意大利、荷兰等国家10月份新增死亡数大幅增加(幅度>34%)。德国在10月1日至12日期间新增病例数持续上升,连续3天超过10万,此后日均新增病例数呈现持续稳步下降趋势,截至10月31日,下降至4.7万例;日均新增死亡数自10月11日起上升至100例以上,并维持缓慢的上升趋势,24日最高达161例,此后呈现出下降趋势;7天住院发生率(7天内每10万居民住院人数)于10月中旬维持新的高峰,达12.9。法国日均新增病例数自9月初开始缓慢上升,截至10月16日,达5.6万例,此后缓慢下降,至10月31日,日均新增病例数降至3万例以下;但10月份日均新增死亡数持续、缓慢的上升,至10月底方呈现缓慢下降,10月份总死亡数较9月上升了85%。卫生部表示,截至10月17日,奥密克戎变异株BA.5占上报序列的92%。意大利日均新增病例数自9月中旬至10月中旬已持续呈现缓慢增长,最高达4.2万例,截至10月29日,日均新增病例数降至3万例以下;10月份总死亡数较9月增加了34%,日均新增死亡数呈现缓慢上升趋势;截至10月31日,意大利新冠感染数占总人口的比例接近40%。英国10月份新增病例数有所上升(49%),至10月底日均新增病例数6000余例,但新增死亡数有所下降(19%)。荷兰10月份日均新增病例数、死亡数小幅波动,截至10月31日,日均新增病例数仍维持在2000余例。西班牙10月上旬、中旬日均新增病例数均维持在2000余例,10月下旬开始略有增加。俄罗斯10月份日均新增病例数呈现持续、稳定的下降趋势,截至10月31日,日均新增病例数下降至7000例以下;日均新增死亡数也略有下降(1%)。

亚洲大部分国家10月新增病例数和死亡数大幅减少。日本、韩国、越南、印度等10月份新增病例数(幅度>44%)和死亡数(幅度>41%)均大幅下降。日本日均新增病例数近2个月已维持呈下降趋势,至10月9日下降至3万例以下,此后略有上升至3.5万例左右;日均新增死亡数呈现持续、缓慢下降的趋势,10月31日日均新增死亡数为50例。韩国10月新增病例数较9月下降了44%,截至10月14日,已维持近2个月的下降趋势,之后日均新增病例数略有上升,至10月31日达3.7万例;日均新增死亡数维持在20余例。新加坡10月新增病例数较9月上升了183%,日均新增病例数从3000例以下上升至8500余例,至10月31日再次下降至5000例以下。越南、印度10月份新增病例数持续下降,日均新增病例数已分别降至700余例、1000余例。印度尼西亚10月份新增病例数和死亡数均有所下降,但10月中旬起,日均新增病例数呈现缓慢上升趋势,10月31日日均新增病例数近3000例;日均新增死亡数也从10余例上升至34例。

港澳台疫情动态及应对措施

香港特区。10月份累计报告47679宗新型冠状病毒的核酸阳性检测个案及105625宗快速抗原检测阳性个案,每日平均阳性个案4945宗。

10月4日,特区政府表示,相关驻港机组人员逗留外站期间必须遵守特定条件,包括除饮食外须时刻戴上口罩,也不准参与大型聚会或到酒吧等人多的地方;在抵达香港国际机场后,须在取得核酸检测阴性结果后方可离开机场,抵港后也必须每天接受核酸检测至第四天,以持续监察健康状况。10月6日,医务卫生局局长卢宠茂表示,新冠疫苗与流感疫苗可同时接种。此外,特区政府即日起陆续落实系列提升社区检测服务措施,包括将多个流动采样站常规化为社区检测中心及社区检测站等。10月7日,卫生防护中心表示,奥密克戎变异病毒株BA.5亚系个案占整体约92.6%。10月12日,医务卫生局已认可复必泰疫苗的儿童和幼儿配方在香港作紧急使用,目前正等待疫苗制造商提交供应相关配方的时间和资料。

10月13日,卫生防护中心表示,过去一周单日个案数字呈上升趋势;0+3入境安排自9月26日实施后的七日内,抵港旅客检测阳性比率由之前的3.1%升至4.9%,个案数字也几乎倍增。同日,特区政府宣布,从10月20日至11月2日的周期开始,适度放宽社交距离措施,部分处所可进行现场表演和跳舞活动,市民也可在主题公园的户外范围饮食。此外,卫生防护中心认为,12岁或以上符合资格人士可采用复必泰特异性二价疫苗作第四剂新冠疫苗,另建议免疫力弱的六个月大至11岁儿童接种四剂新冠疫苗。

10月25日,特区政府表示会修订相关规例,赋予医务卫生局局长宣告医学豁免证明书失效的权力。同日,教育局向全港学校发出信函,公布面授课堂最新安排,包括暂缓原订由11月1日起在中学实施的接种率要求,以及个别达接种率要求的小学可申请12月1日起恢复全日面授课堂。10月26日,医务卫生局局长卢宠茂宣告七名注册医生发出的全部新冠疫苗接种医学豁免证明书11月9日失效,届时该等医生过往以及在失效宣告作出后发出的豁免证明书均不得再用以符合疫苗通行证规定。此外,特区政府将于11月3日起解除餐饮处所、表列处所的营业和堂食时间限制,同时容许出席婚宴人士在台上脱下口罩拍照;辖下烧烤场地开始陆续重开。10月28日,特区政府宣布,自费新冠病毒核酸检测服务新设两级制收费和增加特快服务,提供自费检测服务地点也由现时19间社区检测中心扩展至全部85个社区检测中心及社区检测站。10月29日,医务卫生局表示,暂时0+3抵港安排有效,当局通过红码和黄码有效阻止变种病毒快速进入社区,政府会继续监察相关数据,确保变种病毒不会大规模爆发。

截至10月30日晚上20时,政府已为参与计划人士接种19811610剂次疫苗;已接种第一针的3岁或以上人口6889030(94.4%);已接种第二针的3岁或以上人口6740206(92.4%);已接种第三针的12岁或以上人口为5646148(81.2%)人;已接种第四针的人口为536226人。

澳门特区。10月份新增2例确诊病例,无新增死亡病例。

10月13日,应变协调中心公布自10月15日起调整由外国、香港特别行政区、台湾地区入境人士健康管理措施,取消在解除医学观察翌日起计第4至7天健康监测及在解除医学观察翌日起计第5、7天接受新型冠状病毒核酸检测的措施,但入境人士须在解除医学观察当天起连续4天进行自我健康管理及每天到社区核酸站接受核酸检测。同时调整了对在入境时或集中隔离医学观察期间新冠病毒核酸检测结果呈阳性人士的集中隔离期限,由不短于入境翌日起计第10天改为不短于入境翌日起计第7天。10月19日,第47轮保障口罩供应澳门居民计划开始,配售期间为30日,口罩计划对象包括本澳永久及非永久居民、持外地雇员身份认别证人士,以及持澳门各高等院校学生证的非本地学生。10月26日,应变协调中心为更方便居民查找邻近的核酸检测站和了解各站点的服务时间,现已推出“核酸检测站信息地图”。

截至10月27日,澳门累计已接种新冠疫苗剂数1538788,已有628321(92.0%)人接种,仅接种1剂的人数为23689(34.7%)人,已接种第2剂或以上的人数为604632(88.5%)人。

台湾地区。10月份新增1251326例病例,新增死亡1778例,每日平均新增病例40365例,每日平均新增死亡57例。

10月3日,疫情指挥中心修订新冠重复感染定义及个案处置原则:一是距前一次发病日或采检日14天起至3个月内,如原慢性症状恶化、或出现发烧或有新呼吸道症状,且核酸检验阳性且Ct值<27或抗原/核酸快筛阳性,并经临床医师诊断为重复感染者。二是距前一次发病日或采检日3个月以上,核酸检验阳性或抗原/核酸快筛阳性者,原则视为新感染个案;此类对象如经医师综合评估非属新感染个案,则排除确诊。三是距前一次发病日起14天内,新冠核酸检验阳性或抗原/核酸快筛阳性者,原则视为同一病程。10月5日,疫情指挥中心表示,为保障年轻族群健康,自10月11日起,扩大纳入18-49岁民众接种莫德纳双价疫苗追加剂;接种间隔为与最后一剂基础剂/基础加强剂或前一剂追加剂应间隔至少12周(84天)。10月12日,疫情指挥中心表示,入境人员免除居家检疫,改采“7天自主防疫”,同时自10月13日起,台湾地区调降新冠疫情旅游建议等级至第二级,警示并提醒国际间仍存在新冠传播风险。10月26日,食药署核准复必泰与莫德纳针对奥密克戎变异株的双价疫苗的项目输入,适用于12岁以上青少年及成人的主动免疫接种,作为追加剂使用,间隔至少3个月接种。

新型冠状病毒肺炎研究进展

专家提出大流行预防策略和应对挑战的模式及建议

10月10日,14位医学专家通过回顾1967年以来的主要RNA病毒引起的疫情暴发,以确定共同特征和预防暴发的机会,包括鸟类、蝙蝠和其他哺乳动物中的祖先病毒起源,动物宿主和中间宿主,以及人畜共患病溢出和社区传播的途径等。研究发表在Proceedings of the National Academy of Sciences上。研究确定了大流行预防和准备的三个主要目标:首先,在野生动物-牲畜-人(“同一健康”概念)溢出接口进行智能监测及流行病学风险评估;第二,加强大流行的防范准备、加快疫苗和治疗方法的开发相关研究;第三,减少溢出、传播风险的潜在驱动因素以及减少错误信息影响的相关战略。研究讨论了应对挑战的新模式,即创建一个包容和有效的治理结构,为跨学科合作研究提供必要的稳定资金。最后,研究提出了可行的行动建议,以弥合同一健康连续体的知识差距,并改进未来的准备和应对工作。

疫苗安全性评价相关动态

10月18日,德国德雷斯顿工业大学的研究人员在JAMA Network Open上发表文章,比较了mRNA疫苗BNT162b2与其他已批准的非新冠疫苗在5岁以下儿童中的安全性。研究最终纳入7806名儿童,研究结果显示,高剂量BNT162b2注射与注射部位的反应显著相关;与已批准的非新冠疫苗相比,BNT162b2与注射部位、肌肉骨骼、皮肤或耳鼻喉科症状更频繁显著相关,但接种后一般症状和发热相对较少,且5岁以下儿童接种BNT162b2疫苗后不良事件的总发生率与接种批准的非新冠疫苗后不良事件的总发生率相当。

10月19日,埃默里大学和莫德纳的研究人员发布了莫德纳新冠疫苗mRNA-1273用于6个月至5岁儿童的安全性评价结果,研究发表在New England Journal of Medicine上。研究采用单盲、安慰剂对照试验,疫苗注射和安慰剂按照3:1的比例随机分配。共3040名2-5岁的儿童和1762名6-23个月的儿童纳入。研究评估在以奥密克戎变异株BA.1为主要流行毒株的时期,2-5岁儿童的疫苗有效性为36.8%,6-23个月儿童为50.6%。研究结果表明,两剂25μg的mRNA-1273疫苗对6个月至5岁的儿童是安全的,且引发的免疫反应不低于青年人(18-25岁)。

10月26日,BMJ发表了一篇评估基于腺病毒的新冠疫苗引起血栓合并血小板减少综合征或血栓栓塞事件的风险的文章。数据来源于包括法国、德国、荷兰、西班牙、英国和美国在内的国际网络队列研究,研究对象包括2020年12月至2021年中期接种过至少一剂新冠疫苗、在系统注册的成年人(≥18岁),同一国家或同几个国家中不同疫苗之间两两匹配比较:接种ChAdOx1-S的133万余人与接种BNT162b2的212万余人,接种Ad26.COV2.S的76万余人与接种BNT162b2的285万余人,接种Ad26.COV2.S的62万余人与接种mRNA-1273的223万余人。研究结果显示,接种第一剂ChAdOx1-S疫苗后血小板减少的风险增加了30%,接种Ad26.COV2.S疫苗后静脉血栓合并血小板减少综合征的风险具有类似的增加趋势。

疫苗的有效性研究动态

9月28日,Journal of Hepatology上发表了一篇文章,评估已经接种2剂新冠mRNA疫苗的肝硬化患者接种第3剂疫苗后的结局。研究回顾性分析了2021年7月18日至2022年2月11日期间的13041名接种了3剂新冠疫苗的肝硬化患者,并匹配了13041名接种了2剂疫苗的患者。研究结果显示,接受3剂新冠mRNA疫苗的患者与新冠发病率降低了80.7%相关、与重症新冠和死亡降低了100%相关;且在代偿性肝硬化患者中,3剂BNT162b2疫苗比3剂mRNA-1273的效果更优。研究表明,3剂新冠mRNA疫苗可以克服肝硬化患者的免疫失调及对1剂或2剂新冠疫苗的低反应性。

10月7日,JAMA Network Open上发表了一篇文章,评估新冠相关急性呼吸窘迫综合征(ARDS)患者疫苗接种状态和病死率之间的关系。研究于2021年6月7日至2022年2月1日期间进行,对象是265名因ARDS接受有创机械通气的新冠重症成年患者。研究数据显示,完全接种疫苗组与更低的病死率显著相关;研究表明接种疫苗可能对因新冠相关ARDS而插管的患者也是有益的。

10月27日,JAMA Network Open上发表了一篇文章,评估意大利伦巴第区新冠疫苗接种与ICU入住率及重症病人结局转归的关系。该研究队列超过1千万人,收集2021年8月1日至12月15日期间入住伦巴第ICU的所有病人数据,疫苗接种类型包括mRNA疫苗BNT162b2或mRNA-1273,腺病毒载体疫苗ChAdOx1-S或Ad26.COV2。研究表明,mRNA疫苗和腺病毒载体疫苗与因新冠肺炎入住ICU的风险显著降低相关;但ICU死亡率和医院死亡率与接种疫苗状态无关。

研究发现接种灭活疫苗后异源加强对预防奥密克戎更有效

10月6日,Nature Communications上发表了一篇文章,评估了在接种灭活疫苗后接种同源加强针和异源加强针对预防奥密克戎的有效性。研究在巴西进行,采用阴性测试的病例对照研究设计,共纳入1386544对匹配对。研究结果显示,接种同源加强针和异源加强针后8-59天对抗症状性感染的有效性分别为8.6%、56.8%;对抗重症新冠的有效性分别为73.6%、86.0%;且只有在使用同源增强剂后,才观察到120天后对重症新冠的抵抗力减弱。

研究人员提出新型鼻腔免疫策略

10月27日,耶鲁大学医学院免疫生物学研究人员提出“初级和刺突”(prime and spike)鼻腔免疫策略,即利用初级疫苗接种产生现有免疫力,并使用无佐剂鼻内刺突加强剂在呼吸道内诱发粘膜免疫记忆。在小鼠模型中观察到此策略诱导强大的记忆B和T细胞反应,呼吸道黏膜产生IgA,增强系统免疫,并完全保护具有部分免疫的小鼠免受致命的新冠感染。研究结果发表在Science上。

新冠长期症状相关研究动态

10月12日,加州大学医学院研究人员在JAMA Network Open上发表了一篇荟萃分析文章,使用心肺运动试验评估感染新冠3个月后的患者心肺功能是否下降及其可能出现的机制。研究纳入2021年12月20日至2022年5月24日发表的38项研究,涉及2160名参与者;研究结果显示,在新冠感染3个多月后,有新冠长期症状的个体与无症状的个体相比,运动能力降低4.9mL/kg/min;除缺血外,运动性不耐受的潜在机制包括自主功能改变(如变时性功能障碍、呼吸功能障碍)、内皮功能障碍和肌肉或线粒体病理等。

10月12日,Nature Communications上发表了Long-CISS(苏格兰新冠研究)项目关于新冠长期症状的一项研究结果。研究通过6个月、12个月和18个月的问卷调查以及与住院和死亡记录的联系,对33281名实验室确诊的新冠感染者和62957名从未感染过的苏格兰人群队列进行了随访。研究发现,新冠感染后未康复与住院感染、年龄、女性性别、贫困、呼吸系统疾病、抑郁和多种疾病有关;既往有症状的感染与较差的生活质量、所有日常活动障碍和包括呼吸困难、心悸、胸痛、意识模糊等在内的24种持续症状相关;此外,无症状感染与不良结局无关,且疫苗与7种症状风险降低相关。

10月12日,Nature Communications上发表了一篇文章,以评估新冠急性期后后遗症(PASC)的临床特点。病情明确为急性和持续性(发生在检测后0-30天,持续在检测后30-120天)或较晚(最初发生在检测后30-120天),按照检测阴性和检测阳性3:1对年龄、性别、检测时间、服务地区等匹配,最终纳入28118名阳性病人和70293名阴性受试者。结果显示,检测阳性的病情晚期患者发生任何PASC疾病的风险比对照组高12%,其中嗅觉丧失、心脏心律失常、糖尿病、泌尿生殖系统疾病、心神不宁和非特异性胸痛的风险明显高于对照组;研究有助于更精确地定义PASC,从而加强临床护理。

新冠治疗药物与心血管疾病治疗药物联用会产生严重不良反应

10月6日,Journal of the American College of Cardiology上发表了一篇文章,尼马曲韦-利托那韦(NMVr)用于治疗有症状的、有进展为重症的高风险非住院新冠患者,而有心血管危险因素和心血管疾病的患者发生新冠不良事件的风险较高,因此接受NMVr的可能性更高。NMVr中使用的药物增强剂利托那韦是一种CYP450途径的酶的抑制剂,特别是CYP3A4和较少程度的CYP2D6,并影响p-糖蛋白泵。研究发现,NMVr与通常用于治疗心血管疾病的药物联合使用可能会导致严重的药物-药物相互作用,并可能导致严重的不良反应。研究从NMVr与常用心血管药物的药代动力学和药效学特性出发,探讨了NMVr与常用心血管药物之间潜在的药物相互作用。

研究发现重症新冠患者免疫反应影响血压调节的机制

10月7日,芝加哥大学普利兹克分子工程学院的研究人员揭示了新冠患者出现严重症状的可能机制之一,该研究发表在Science Advances上。研究人员认为,重症新冠患者往往存在呼吸窘迫、血压失调、血栓形成等症状,而这些症状均与血管紧张素转化酶2(ACE2)受损有关,ACE2可以将血管收缩肽血管紧张素II(AngII)转化为加压肽来严格调节血压。研究表明,较大比例的新冠住院患者产生了抗AngII的自身抗体,而AngII的存在与低血氧、血压失调和整体较高的疾病严重程度相关;且抗AngII抗体可以在对新冠蛋白Spike或受体结合域(RBD)的特异性免疫反应中产生。该研究结果为针对新冠的免疫反应如何影响血压调节提供了重要的见解。

研究评估发现新冠感染后的医疗保健负担显著提高

10月17日,Canadian Medical Association Journal发表了一篇回顾性队列研究,研究评估新冠感染急性期后的医疗保健负担。研究涉及在2020年1月1日至2021年3月31日期间在加拿大安大略省社区居住的成年人,在PCR测试阳性后56天开始随访,采用倾向性评分法进行1:1综合匹配,匹配后共531702人。研究发现,在新冠检测阳性后,医疗保健使用率显著更高。

研究人员绘制新冠在纽约的社区传播图谱

10月23日,哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院的研究人员使用接触者追踪数据绘制了一幅新冠病毒在纽约社区传播的详细地图,研究发表在Nature Communications上。研究使用纽约市第二疫情波峰时期的644029名新冠患者及其接触者的详细数据,并通过个人特征和邮政编码重建暴露和传播网络。研究发现报告的密切接触者和继发感染者具有相当大的异质性,且有证据表明在跨邮政编码地区广泛传播。研究揭示了新冠传播的空间格局和通过暴露和传播紧密联系的社区;此外,疫苗接种率较高、旅游景点游客数量较少的地区减少了邮政编码内和跨邮政编码的传播事件,这突显出遏制新冠在城市环境中传播的潜在措施。

研究显示奥密克戎BA.2严重程度低于BA.1和德尔塔

10月25日,麻省综合医院的研究人员在JAMA Network Open上发表文章,研究评估了奥密克戎BA.2在新英格兰的严重度。研究纳入2020年3月3日至2022年6月20日期间新英格兰地区一个多中心门诊和住院病人系统中的102315名新冠病人。结果显示德尔塔变异株患者的病死率为0.7%,奥密克戎BA.1的病死率为0.4%,奥密克戎BA.2的病死率为0.3%,调整人口学特征、并发症、疫苗、治疗等混杂因素后,奥密克戎BA.2的严重程度仍然显著低于其他两种变异株。

-End-

编制单位:深圳市卫健委、市健研数管中心、南方科技大学公共卫生及应急管理学院