mBio|裴勇刚助理教授团队揭示EB病毒与宿主大分子粘蛋白MUC19互作的促癌新机制

2025.09.30

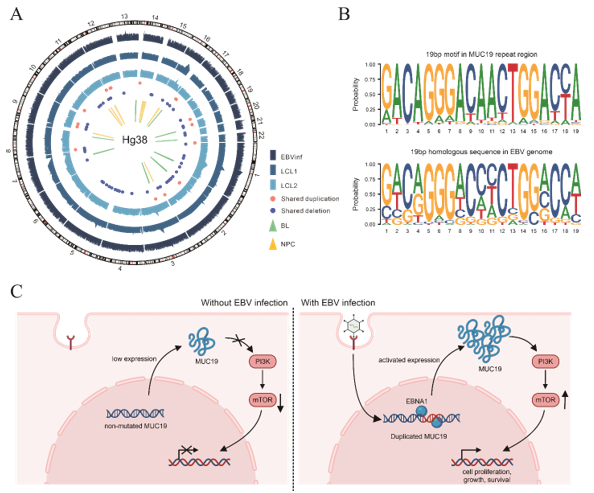

近日,我院裴勇刚助理教授课题组与美国宾夕法尼亚大学医学院Erle Robertson教授课题组合作在微生物学领域权威期刊mBio发表题为“Genome-wide mapping of EBV-induced genomic variations identifies the role of MUC19 in EBV latency”的研究论文,聚焦EB病毒(Epstein-Barr virus,EBV)对宿主基因组的影响及其在B细胞中潜伏感染的分子机制。EB病毒作为首个被发现的人类致癌病毒,已感染全球超过95%的人口,可以导致Burkitt淋巴癌、鼻咽癌及多发性硬化症等多种疾病,其调控宿主染色体稳定性的能力是EB病毒相关癌症发生的核心之一,但具体机制尚未完全阐明。本研究基于EB病毒的B细胞感染模型,通过全基因组水平的拷贝数变异分析,发现EB病毒阳性B细胞中的MUC19基因存在大片段重复突变。MUC19位于人类12号染色体q12区域,其基因长度超过177kbp,编码的粘蛋白分子量逾800kD,导致MUC19相关的功能性研究颇具挑战。通过CRISPR技术敲低MUC19,本研究证实其表达下调会抑制mTOR信号通路,从而降低B细胞活性并诱导凋亡。进一步对MUC19突变区域的序列分析揭示其内部包含数百个30bp的串联重复序列(Re),该序列的串联表达可以激活mTOR通路及其下游靶标Cyclin D1的表达,提高B细胞活性与促进细胞周期,具有潜在的促癌作用。

本研究首次发现了EB病毒与大分子粘蛋白MUC19互作的促癌新机制,提示MUC19有潜力成为EB病毒相关恶性肿瘤的新型靶点,具有重要的理论价值及抗病毒药物开发的应用前景。此外,研究还发现了EB病毒初次感染导致的宿主全基因组水平突变位点,不仅深化了对EB病毒致癌机制的理解,也为开发针对EB病毒相关疾病的新型治疗策略提供了重要的理论依据。

南方科技大学公共卫生与应急管理学院硕士生于敬文(现杜克大学新加坡国立医学院博士生)为本论文的第一作者,裴勇刚助理教授和美国宾夕法尼亚大学医学院的Erle Robertson教授为本文的共同通讯作者。南方科技大学公共卫生与应急管理学院周晓辉教授、王耀豪博士生和刘启荣研究助理对本研究亦有突出贡献。南方科技大学公共卫生及应急管理学院是论文第一单位和通讯作者单位,该研究得到了广东省和深圳市面上自然基金等项目的资助。

论文链接:https://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.02055-25